経営評価委員会

1.委員会設置の背景

我が国では、急速な少子高齢化が進み、総人口に占める高齢化率が29.3%※となり、超高齢社会を迎えました。

高齢化の進展や医療の高度化等に伴い医療費及び介護給付費の増大が深刻化する中で、持続可能な医療保険制度及び介護保険制度等を維持していくことが重要となります。本会では、このような情勢の変化に適切に対応し、本会が掲げる経営理念の下、保険者の負託にこれまで以上に応えていくことを目的として、経営計画を策定しました。

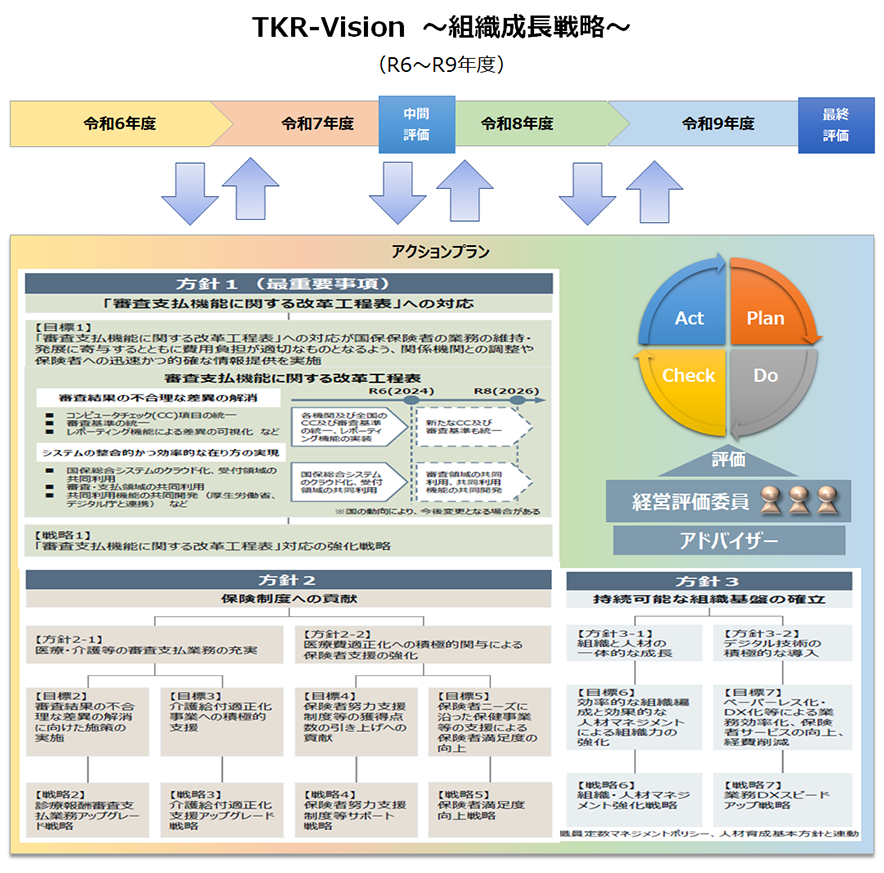

現在は、令和6年2月に策定しました、新たな経営計画「TKR-Vision ~組織成長戦略~」(令和6年度~令和9年度)に基づき、具体的な項目にKGI(重要目標達成指標)及びKPI(重要業績評価指標)を設定することで評価指標の明確化を図り、また、外部の有識者からの評価や助言等を次年度以降の取組に反映・改善していく等、より効果的なPDCAサイクルを構築し、目標達成に向けた取組を推進しております。

この新たな経営計画のアクションプランを着実に実行するため、引き続き本会内部の「経営計画推進本部」において、各部署の取組について定期的に進捗を管理し、評価等を行うとともに、社会保障や経営全般の有識者で構成する「経営評価委員会」において、第三者からの客観的な意見を事業運営に反映させています。

※内閣府 「令和7年版高齢社会白書」

2.委員会設置の目的

- 東京都国民健康保険団体連合会における経営計画の執行状況について、第三者の立場から客観的に評価・検証を行う。

本会の経営全般に対する助言を行う。

| 参考:東京都国保連合会経営評価委員会設置要綱 |

3.経営評価委員

経営計画の執行状況及び実施に関する評価並びに本会の経営全般についての助言を得るため、経営計画、社会保障(医療保険・医療制度・社会福祉)等について優れた識見を有する次の3名を委嘱した。

| 座長 | 塚田 祐之〔元 日本放送協会 専務理事〕 |

| 副座長 | 杉村 栄一〔元 東京都 福祉保健局長〕 |

| 委員 | 松原 由美〔早稲田大学 人間科学学術院 人間科学部 教授〕 |

4.令和7年度 経営評価委員会(令和7年6月30日(月))

(1)議題

- 令和6年度における年度総括及び外部評価について

- その他

| 評価結果の一覧表 |

(2)専務理事挨拶

先般、政府においてはいわゆる骨太の方針、経済財政運営と改革の基本方針が閣議決定されたところである。この方針では、DXの推進が引き続き掲げられ、「医療・介護・こどもDX」として、全国で質の高い効率的な医療・介護サービス等が提供される体制の構築に向けて、施策が推進されているところである。

本会としては、こうしたDX化の動きをしっかり把握し、時代の変化に対応した事業運営、持続可能な組織の確立をめざし、去る令和6年2月にTKR-Visionと称する新しい経営計画を策定し、この間取組を進めてきた。

まず、「審査支払機能に関する改革工程表」への対応は、第一段階のクラウド化を一旦終え、令和6年度から支払基金との審査領域の共同開発・共同利用に向けた検討・協議を進めているところである。また、本会の基幹事業である診療報酬の審査支払事業は、地域や組織間における審査基準の不合理な差異の解消及び審査結果の見える化等の取組を進めてきた。また、区市町村や国保組合などの保険者への支援に向けては、TKR-Visionの戦略の中にしっかりと位置付けをして進め、さらに組織自体のDX化では、事務改善や人材育成の側面でも取組を進めてきた。

本日は、各種取組実績についてご報告申し上げる。委員の皆様には、ぜひ忌憚のないご意見を賜りたい。

(3)委員からの主な質問及び回答

①戦略No.1 「審査支払機能に関する改革工程表」対応の強化戦略

【質問】

審査システムの共同開発・共同利用についてはシステム開発のコストが適正なものになることが重要であると考えている。課題・今後の方向性においても、開発費用が国保側として負担可能な額となることが重要であるとの報告があったが、開発コストについてどの程度かかるのか、また最適なものになるような方向性で話が進んでいるのか。

【回答】

昨年7月にまとめられた、今後のシステム構成案等を検討した調査報告書において、一定の前提を置いた超概算の試算が行われた。しかしながら、前提が変わることで大きく金額が変動する性質のものであるため、この調査報告書を作成した開発準備室からも、非公表の扱いとされている。現時点においても、厚労省、支払基金、国保中央会、国保連合会において開発方針等を協議している段階であり、開発費用及び国保と支払基金の負担の割合、国庫補助がまだ明確になっておらず、共同開発にかかる連合会の負担額がどの程度になるのか、見込みが立っていない状況である。

本会としては、国庫補助をできるだけ確保した上で、開発費が国保サイドとして負担可能な額となること、その上で、保険者に提供するサービスレベルの維持向上が確保されること、それからその後のシステム保守運用経費の低減が図られること、この3点の実現をめざし、国保保険者、後期高齢者医療広域連合のご理解が得られることが重要だと考えているので、これらの実現のために引き続き関係機関へ働きかけを行う。

【質問】

「審査支払機能に関する改革工程表」では審査領域の支払基金との共同利用の開始が令和8年4月となっているが、国保の業務要件を満たすための機能実装の問題、費用の負担のあり方も含めて見通しが立っていない状況とのことだが、そもそも何のための改革なのか、それから連合会としてやるべきことは何なのかということをよく考えて、費用の削減やサービス品質の向上など、国保側にとって使いやすいシステムになるように積極的に関与していくべきではないかと考えている。そのためには保険者に対して、連合会が取り組んでいる内容や課題を正確に知っていただくことが必要だと思うが、今後の保険者への説明をどのように具体的に進め、理解を得ていくのか。

【回答】

「審査支払機能に関する改革工程表」については、「審査結果の不合理な差異の解消」と「システムの整合的かつ効率的なあり方」の2つで構成されており、このうち「審査結果の不合理な差異の解消」については、保険者種別によって、国民への平等な医療サービスの提供が損なわれることがないようにすべきとのことから、支払基金とのチェック観点や審査基準の統一を進めているところである。

一方で、「システムの整合的かつ効率的なあり方」については、支払基金と国保連合会との共通的な業務のシステムを共同利用することで、両機関による重複投資を少なくし、システム関連経費の抑制を図るとともに、両機関の業務品質、それから効率性を損なうことなく達成していくことが非常に重要であると考えている。

本会としては共同開発を進めるにあたって、保険者に提供するサービスレベルの維持向上が確保されること、システムの保守運用費用の低減が図られること、これらの実現をめざし、引き続き関係機関への働きかけを行う。今後の保険者への周知については、本会の基幹会議や、保険者の課長級の会議等など適宜適切なタイミングで説明を行いたいと考えている。

【意見】

高齢者の増加で医療費が増え、保険料の負担が高くなってきている。先ほど、今後のシステムに係る経費については現時点では非公表ということだったが、まずは保険者の理解を得た上で、関係機関との協議にあたり、連合会としてのメリットを十分主張し、積極的な関わり方、解決に向けての努力を続けていただきたい。

②戦略No.3 介護給付適正化支援アップグレード戦略

【質問】

訪問看護レセプトが電子化され、医療保険分との突合ができるようになり、医療と介護の同時算定ができないサービスを見つけ出し、不適正な請求の確認が可能になったかと思うが、訪問看護レセプトの突合審査によって、過剰な介護サービスを行っているなど、問題のある事業所について把握することはできているのか。また、他にどのような取組を行って介護給付費の適正化に努めているのか。

【回答】

医療保険と介護保険の突合点検は、介護給付費適正化の一環として、今までも実施しているが、引き続き行っていく。介護サービスが過剰かどうか連合会で把握できるのかという点については、連合会では把握ができない。介護保険の居宅サービスは要介護度別に利用できる限度額が決まっており、限度額を超えた部分は全額自己負担となる。本会では、この限度額の範囲となっているかについて上限審査を実施している。また、公正中立なケアプラン作成のため同一の事業所によるサービス提供の偏りを防止するための「特定事業所集中減算」のチェックを実施している。

【意見】

現在、診療報酬、社会保障全体に対して、特に若者が非常に懐疑的な風潮がある。このような中では適正な医療、適正な介護が行われているということを、保険者を通して守っていく責任があると思うので、引き続き積極的に取り組んでいただきたい。

③計画No.4 保険者努力支援制度等サポート戦略

【質問】

保険者努力支援制度の加点獲得ができたということは区市町村の取組に対して国からの評価を得たということだと思うが、一方で、連合会が支援したものの、加点獲得につながらなかった指標について、今後どのようにしていくかを検討することが必要だと考える。そこで、指標数も多い中でどのような工夫をすれば、連合会の支援が確実な加点獲得につながると考えているか。また、約3割の保険者が支援内容をまとめた資料に気づかなかったというアンケート結果の報告があったが、保険者が努力支援制度について理解し、加点獲得に向けて取り組んでいけるような支援の仕方について、どう進めていくのか。

【回答】

約3割が存在を確認できなかったというアンケート結果については、周知の仕方に問題があったため周知方法を変更した。また、保険者においては努力支援制度や取組の必要性について十分にご理解いただいていると認識している。しかしながら、保険者ではなかなかマンパワーを割けないというジレンマを抱えている状況である。その手間や負担の一部を本会が担うという視点で、昨年度は本会でリーフレットを作成し、それをご活用いただいた。今年度の支援は、提供している帳票やデータについて、努力支援制度の加点獲得の取組につながる補足情報を添えて提供すること等を検討している。

④計画No.5 保険者満足度向上戦略

【質問】

マーケティングリサーチでは、数は少ないが満足していないと回答した保険者があった。これについては、どのような点が満足していなかったのか。課題を抽出、分析した中で具体的にどのようなことが把握できたのか。また、マーケティングリサーチから得た保険者からの要望については、TKR-Visionの残り3年間でどのような優先順位で取り組んでいくのか。

【回答】

満足していないと回答した保険者からいただいたご意見は、大きく3つあった。1つ目は保険者向けの帳票において、項目の追加や新たな帳票の作成などに関する要望、2つ目は本会と保険者の間での処理日程・支払日程の見直しに関する要望、3つ目は保険者用に本会が策定しているマニュアルや本会への問い合わせの際の効率化に関するものである。本会としては、業務改善の方向性を確認、把握できるきっかけになったと考えている。

現在、寄せられた様々な要望等を整理し、実現性、必要経費などの検討を総合的に進めており、TKR-Visionの本計画期間内に順次対応が可能なものから実施できるように、進めていきたい。

【意見】

細かい点の改善であっても保険者にとっては非常に重要なこともあると思うので、引き続きよろしくお願いしたい。

⑤計画No.6 組織・人材マネジメント強化戦略

【質問】

戦略6としてのKGIについては、職員の各業務のスキル保有率という位置づけになっている。スキルを見える化することは大事なことだと思うが、研修を受講させるだけでスキルが十分に身についているかどうかについては、なかなか難しいと考える。スキルが実際にどのように身についたかを、何らかの形で測定するということが必要だと考えるが、どのように対応していくのか。また、職員がより適切な部署で活躍できるようにするために考えていることはあるか。

【回答】

研修の効果を定量的に測ることは難しいところであるが、効果を資格の取得数で測ることも想定している。各部の育成計画に応じて設定を検討することとしていたが、取組を進める中で、とりわけ重要度の高いDX人材の育成に焦点を当て、それに関連する資格取得数を効果とすることも含め、目標値を設定していきたいと考えている。

また、職員の適切な部署での活躍については、現在公募制人事異動制度について検討を重ねている。習得した知識、スキルが職員の強みとなって組織において最大限に活かすことができる環境づくりを検討していきたい。

5.過去の開催状況

このページについてのお問い合せ先

企画課 企画係03-6238-0138